经济日报刊发重磅调研:瓷都新韵——江西景德镇高质量发展新观察(上)

2025-11-24 06:54:23

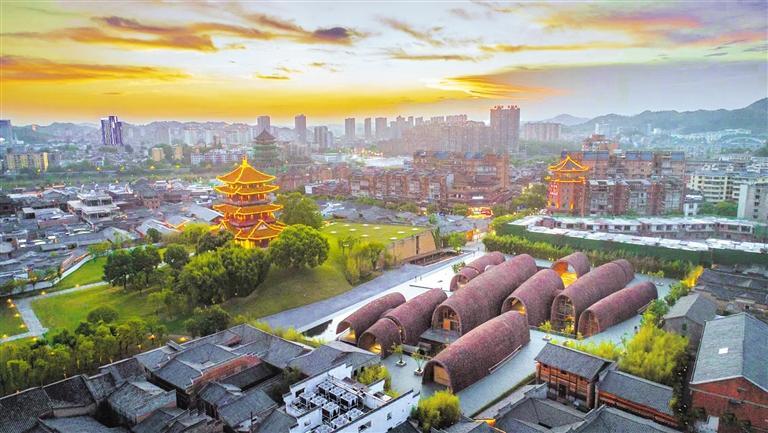

位于江西省景德镇市的陶阳里历史文化旅游区。该旅游区在城市中心地带,由108条历经千年的老城里弄、御窑厂国家考古遗址公园等构成。姚飞摄(中经视觉)

China,音同昌南,是景德镇的古称。

china,意即瓷器,是景德镇的物产。

昌南、瓷器、中国,3个看似无关的词语,在景德镇千年窑火中,烧造出中华文明的重要名片,震古烁今,享誉世界。2019年8月,《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》正式印发,赋予景德镇新的历史使命。2023年10月,习近平总书记在江西考察调研时,殷切期待景德镇“把‘千年瓷都’这张靓丽的名片擦得更亮”。

“中华向号瓷之国,瓷业高峰是此都”。近年来,景德镇市牢记嘱托,以国家陶瓷文化传承创新试验区建设为统领,大力推动陶瓷文化的创造性转化、创新性发展,积极探索具有世界意义、中国价值、新时代特征的优秀传统文化传承创新发展之路。

原真性保护——

用心呵护“瓷”遗产

龙珠阁是景德镇的地标建筑,明清两代烧造宫廷用瓷的御窑厂环绕周边,皇家监陶官员俯瞰窑场、指挥烧造就在此地。当时的景德镇,巧匠云集、民生富庶,“瓷都”生产生活的场景在清代文物“青花御窑厂圆瓷板”中得以生动复现。

如今,仿制这件文物的现代艺术装置成为游客在景德镇御窑博物院的打卡必选地。圆形瓷板被拆分成不规则的3个板块,错落镂空形成视觉缝隙,恰好透景到不远处的龙珠阁。

一眼千年,穿越古今。这是人们对景德镇2000多年冶陶史、1000多年官窑史、600多年御窑史的深情凝望。游客的流连让御窑博物院院长翁彦俊深感“人生值得”。得益于这位兼具考古学、航空学、经济学专业背景的“斜杠”院长,御窑瓷业文化遗产保护展现出鲜明的专业范、科技范、市场范。

古陶瓷基因库唤醒沉睡千年的文物瓷片。历史上,御窑瓷器入选者“百里挑一”,绝大部分次品、试制品、贡余品被砸碎后就地掩埋,禁绝流入民间。御窑厂里历代堆积的古瓷碎片,成为反映官窑陶瓷生产和文化信息的重要历史遗存。博物院依托考古出土的约2000万件历代瓷片,运用大数据和人工智能技术,构建起涵盖样本采集、科学表征、知识建模、标准制定和应用推广的数字体系。

“每件标本可提取100条以上信息,涵盖考古、造型、纹饰、胎、釉、彩、装烧、款识等8类核心信息,以及国内外考古发现、公私收藏、文献资料等延展信息。”翁彦俊说,“如果用最简单的6个字概括御窑博物院的职能,我理解是深挖掘、做接口。比如,基因打底,数据资源可以广泛接入到考古研究、陶瓷科普、文旅创新、文化传播等多重领域。”

数字化监测守护饱经风雨的瓷业遗存。走进景德镇手工瓷业遗存监测平台,记者看到,实时更新的数据巨幕全时段、全方位守护着景德镇瓷业遗产的安全。监测中心负责人徐冠翔说,平台通过仪器监测、遥感采集、外部接入等手段,对遗产本体、自然环境、游客管理等进行重点监测,“如有异常提示,我们会快速联系监测站和保护站的巡查人员,现场勘察处置”。

“十五五”规划建议提出,深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,推动文化遗产系统性保护和统一监管督察,加强历史文化名城、街区、村镇有效保护和活态传承。对此,景德镇市委书记胡雪梅深有感触,“景德镇保留了全世界最丰富、最完整的陶瓷文化遗存,我们在瓷城共生中赓续千年文脉,精心呵护传承千年的城市记忆、城市个性、城市气质,全力打造城脉、文脉、人脉相统一的新型人文城市,让景德镇成为一部可触摸、可体验、可品味的‘活着的陶瓷历史文化教科书’”。

走出御窑博物院,遍布全城的160处瓷业遗址、108条老里弄,被景德镇人视若珍宝,护持如初。“保护第一、修旧如旧”,忆及10年前陶溪川开发时对老国营瓷厂工业遗存的“执拗”存留,景德镇陶文旅集团公司党委书记、董事长刘子力依旧壮怀激烈,“越保护,越珍惜,越珍惜,越坚持。一切的胜利都是价值观的胜利,是长期主义者的胜利”。

活态化传承——

推陈出新“瓷”文化

作为“千年瓷都”,景德镇至今保存着由原料产地、交通道路、水运码头、作坊窑场、商铺民居、城池衙署、技艺民俗等物质和非物质文化遗产构成的瓷业体系。怎样才是对瓷业遗产的最好保护?景德镇没有将其束之高阁,而是通过创新理念、市场思维、先进技术,挖掘其既有传统魅力、又具当代价值的文化内涵,让人们在新的时代语境中找到对传统文化的喜爱和认同。

让文物活起来。“白釉青花一火成,花从釉里透分明。”福如意是景德镇向全球推介的首款城市礼物,由景德镇中国陶瓷博物馆与瑞牛文化科技有限公司联合出品,茶器的设计思路来自国家一级文物“清乾隆青花葫芦纹葫芦瓶”。

公司创始人兼董事长段建平说,“我们从馆藏珍贵文物IP入手,把中华优秀传统文化、现代工业设计理念和景德镇制瓷工艺相结合,设计出这款赏用俱佳、寓意吉祥的茶器,让文物进入生活,如今单品销量已超10万套,触达30多个国家和地区”。

让技艺活起来。“孙公一脉传四代,窑火千年兴世家。”在陶阳里龙缸弄,孙公窑正门两侧的楹联令人动容。作为江西省级青花瓷制作技艺非遗传承人,孙立新承袭曾祖创立的品牌,至今已有120年。工作室里,既有传统器型的手绘瓷,也有贴花量产的日用瓷,还展陈着学生创作的卡通瓷。

“唯有创新才有生命力。”传道授业中,孙立新总对学生们说,“要让观赏瓷和日用瓷并驾齐驱,特别是通过创新活化传统技艺,重塑生活陶瓷的生产力,这是陶瓷文化人民性的最好体现”。如今,景德镇市级以上非遗代表性传承人增至3200多名,传统文化在“见人见物见生活”中薪火相传。

让场景活起来。声名鹊起的陶溪川文创街区所在地,原是废弃的景德镇宇宙瓷厂。老厂房的锯齿形屋顶与高耸入云的烟囱仍在诉说着岁月的峥嵘。如今,这里已是海内外年轻人新的“宇宙中心”,创意集、陶然集、春秋大集,“上镇赶集”成为瓷都新玩法。

作为江西省唯一的国家级文化产业示范园区,陶溪川文创街区设有陶瓷工业遗产博物馆、邑空间双创平台、陶公塾教育研学基地、直播基地等丰富业态。2020年8月至2024年12月,陶溪川直播基地在籍商户17682户,总商品交易额超205亿元。2024年接待游客1164万人次,超过景德镇城镇常住人口约10倍。

立足丰厚的历史文化家底,景德镇“千馆之城”创建场馆总数已达1000家。景德镇市市长陈克龙表示,建设千馆之城的核心要义是“让散落在城市各个角落的文化空间‘活’起来、‘串’起来、‘火’起来,守护城市记忆、展示文化魅力、赋能产业发展、丰富群众生活,构建城市文化的生态系统”。

主体性发展——

重塑城市“瓷”吸力

从经济数据上看,景德镇具有旅游型城市较为普遍的“尴尬”。2024年,全市地区生产总值增长4.1%,一般公共预算收入增长0.3%,增速均低于全国水平,在省内也不占先。同时,也有独具一格的“亮色”:

一是人气。全市旅游人次从2022年4467万,增长至2024年突破6000万;旅游收入从2022年363亿元,增长至2024年753亿元。

二是瓷力。2024年景德镇地区生产总值1179亿元,陶瓷全产业链总产值达939亿元。

三是活力。近10万名大学生与6万多名中外“景漂”在此创新创业,朝气蓬勃。

千年瓷都与陶瓷产业、陶瓷文化以潮流姿态,“归来仍是少年”。如何在新时代的语境里,实现瓷与城、人与城的双向奔赴?

坚守一个逻辑——以瓷为荣的自珍自信。陶瓷文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,是景德镇的“根”与“魂”。作为世界上唯一一个以陶瓷产业支撑千年发展的城市,丰富的瓷业遗产与文化是“千年瓷都”独特厚重的精神内涵,也是推动高质量发展的不竭动力。

景德镇以“瓷”为根,让保护和发展都植根于陶瓷文化的主体性,呈现出文化意义上的坚定自我,无论是面对区域排序的发展压力,还是面对网红城市的流量压力,他们以文化自信为根本依托,不急躁、不慌乱、不盲从。调研中,记者偶遇御窑博物馆志愿讲解员朱绯,他说,“我体会的景德镇陶瓷文化就是择一事终一生,干一行精一行。回看历史,瓷运与国运息息相关,瓷业兴旺的时候,往往也是国家强大的时候。景德镇的复兴恰逢其时,水到渠成”。

传承一种精神——与时俱进的创造创新。宋代以青白瓷名扬天下,元代以“二元配方法”与青花瓷独领风骚,明代经由大航海风靡世界……景德镇瓷业的发展史,就是一部永不止息的创新史。景德镇市五六七陶瓷文化研究中心研究员曹海浴说,“城市和瓷业发展,不创新是没有出路的”。

创新力量从何而来?“最重要是年轻人喜欢。年轻人的创造力、想象力、传播力是最宝贵的资源。”景德镇陶邑文化发展有限公司总经理刚好说。每月从4000多名申请者中挑选符合原创要求、作品质量高的1300余人进入创意集市,其中销量最好的前20名有机会进入邑空间创业基地孵化,年营业额超100万元即可“毕业”迁出。截至今年9月,陶溪川已累计汇聚青年创客3万余人。为了吸引更多青年才俊扎根创业,景德镇先后出台20余项人才政策,打造追梦圆梦的“梦工厂”。

塑造一种格局——兼收并蓄的开放胸怀。开放包容是文明发展的源头活水,也是文化自信的充分体现。景德镇悉心营造具有艺术感、充满烟火气、彰显国际范、纵享慢生活的城市形态,让世界透过这扇“窗口”,看到一个欣欣向荣、气象万千的文化中国。

如今,景德镇的人气越来越旺,正经历着前所未有的“流量洗礼”。通过硬件设施、服务优化和管理创新,景德镇展现出强大而稳定的承接能力——不断丰富旅游产品和业态,契合游客多维度、有深度的文化游期待;大力实施城市更新,改善基础设施,满足游客硬需求;推出乐客宠客暖心政策,改善接待软服务,努力把“文旅流量”转化为“发展增量”。

对历史最好的继承就是创造新的历史。以文化底蕴为胎体,以传承创新为釉彩,让千年窑火与人间烟火相互映照,期待景德镇续写新的传奇。

(调研组成员:王晋 张双 刘兴 史梦浩)