【“十五五”经济社会发展主要目标解读】增强基础研究和原始创新能力

2025-11-20 06:14:02

基础研究是整个科学体系的源头,也是衡量一个国家科学技术总体水平和综合国力的重要标志。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出,“十五五”期间,基础研究和原始创新能力显著增强。这一目标的设定有着怎样的时代背景?未来又当如何进一步发力?

夯实创新根基

中国式现代化要靠科技现代化作支撑。“十四五”时期,我国坚持自由探索和目标导向“两条腿”走路,基础研究整体实力显著增强,进一步夯实了高水平科技自立自强根基。

在自由探索的基础研究方面,通过国家自然科学基金等项目渠道,我国大力支持好奇心驱动的自由探索基础研究,取得了一批具有世界影响力的重要原创性成果。例如,在国际上首次实现光子的分数量子反常霍尔态,为容错量子计算奠定理论基础;首次揭示月球背面存在年轻的岩浆活动,为完善全月演化框架提供关键科学证据。

在目标导向的基础研究方面,我国在基础研究领域部署了纳米前沿、催化科学等重点研发任务,突破了一批重大科学问题。例如,基于信息超材料的新架构无线通信系统,为6G技术提供了前瞻性基础支撑;纳米限域催化理论用于煤炭、天然气的高效清洁转化,对我国能源安全和实现“双碳”目标具有重要价值。

基础研究处于从研究到应用、再到生产的科研链条起始端。“底层的基础研究做不好,上层的技术研究就会成为无源之水、无本之木。”中科创星创始合伙人米磊说,实践证明,基础研究的地基打得牢,科技事业大厦才会建得高、立得稳,才能催生更多原始性创新、颠覆性创新。

把握机遇挑战

“十五五”规划建议提出,基础研究和原始创新能力显著增强。这是党中央深刻洞察国际国内发展大势、准确把握科技和经济社会发展规律作出的重要战略部署,释放出进一步加强基础研究和原始创新能力的明确信号。

“‘十五五’时期是推动科技强国建设的关键攻坚期,把握新一轮科技革命和产业变革机遇、应对复杂多变国际形势、支撑高质量发展,对科技工作提出了更高要求。”科技部部长阴和俊表示。

米磊认为,增强基础研究和原始创新能力,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,也是建设科技强国的必由之路。一方面,科学技术和经济社会发展加速融合,国际科技竞争向基础前沿前移,新时代国家发展对基础研究和原始创新能力提出了更高要求;另一方面,日益严峻的技术封锁,迫切需要加强基础研究,从源头和底层解决关键核心技术问题。

“我们面临的一些‘卡脖子’技术问题,追根溯源是因为没有‘吃透’底层的基础理论,基础材料、基础工艺等跟不上。而这一切,归根结底又是因为基础研究和原始创新能力不足。”全球创新中心总干事、中国社会经济系统分析研究会副理事长赵刚说,解决“卡脖子”问题,关键在基础研究。

补齐薄弱环节

重大原创性成果不够多、经费投入结构不合理、顶尖科学家和高水平创新团队较少……基础研究仍是我国科技创新体系中相对薄弱的环节。

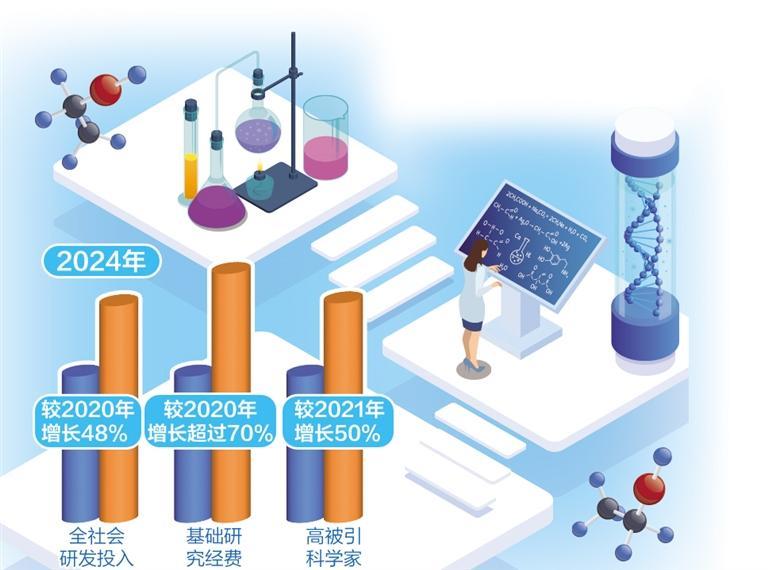

激活科技创新源头活水,稳步增加基础研究经费投入是前提。数据显示,2024年我国全社会研发投入超3.6万亿元,较2020年增长48%;其中,基础研究经费达到2497亿元,较2020年增长超过70%。

赵刚分析,纵向看,近年来我国基础研究经费总量随着全社会研发投入增长连年攀升;但横向比,我国基础研究经费投入占全社会研发经费的比重仍然长期徘徊在低位,2024年虽提升至6.9%,但与主要发达国家15%至25%的水平相比,仍有明显差距。未来,在保持经费投入稳步增长的同时,要不断优化投入结构,争取把基础研究投入占全社会研发经费的比重提升到10%至15%,逐步接近主要发达国家水平。

基础研究具有灵感瞬间性、方式随意性、路径不确定性等特点,需要广大科研人员心无旁骛、潜心钻研。米磊认为,青年时期是科研的黄金阶段,要稳步提高国家自然科学基金等渠道对青年科技人才的资助规模与覆盖范围,健全同基础研究相匹配的科技评价激励、科技人员薪酬等制度,支持青年科研人员聚焦某一方向开展长周期深耕研究。

“企业不仅是经营主体,也应努力成为基础研究的主体。”赵刚说,当前,我国企业对于开展基础研究、支持基础研究的投入和积极性还不够。国家可以通过研发补贴等综合性税收优惠政策给予支持,鼓励更多企业加大基础研究投入力度。

中国科学院院长侯建国表示,中国科学院将着力加强使命驱动的建制化基础研究,加快突破关键核心技术,努力产出一批关键性、原创性、引领性重大科技成果,抢占一批科技制高点,助力早日实现高水平科技自立自强。(经济日报记者 沈 慧)