逐浪改革潮 护航开放路!深圳海关服务深圳经济特区建立45周年纪实

2025-08-27 11:49:42

8月26日是深圳经济特区建立45周年。45年来,从边陲小镇到“世界窗口”,从改革开放的“试验田”到举世瞩目的“创新之都”,深圳海关始终跟特区一块往前闯,用“国门卫士”的忠诚担当,用“敢闯敢试、敢为人先”的改革锐气,在国门一线书写守国门、促发展的生动实践。

今年前7个月,深圳港外贸集装箱吞吐量达1911.46万标箱。

从“涓涓细流”到“奔腾江河”

1979年的深圳,外贸还没起步,进出口值才1676万美元,占全国外贸总值的0.06%,就像“涓涓细流”。

要开放,首先得让贸易流通起来。那时候国内工业基础弱,深圳先搞起了“三来一补”加工贸易,贸易量增长了,堆积成山的报关单和货物通关拥堵成了大难题。深圳海关一看,得帮着提速啊,就在全国率先搞出“集中报关”的模式,给初期开放添了第一股活水。

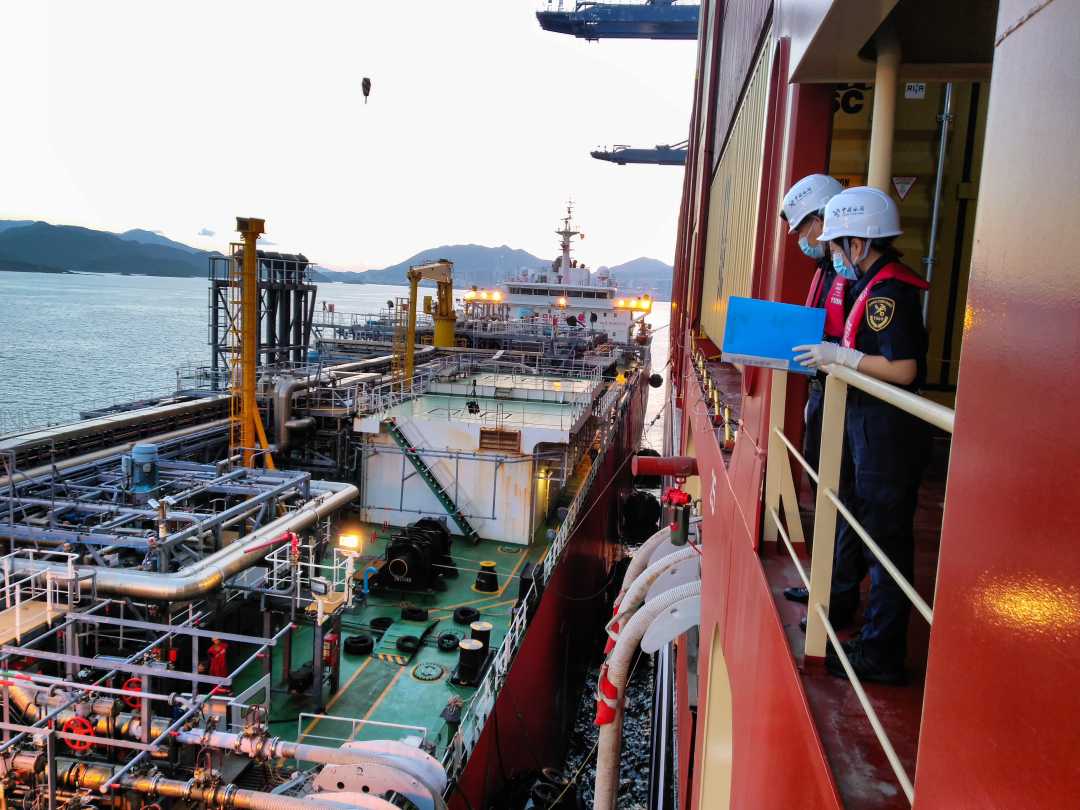

大鹏海关关员在对国际航行船舶加注液化天然气实施现场监管。

当时在文锦渡海关货管科的关员黄伟雄说:“那会儿就想赶紧把加贸料件的进口速度提上去,所以就琢磨出了个法子——先凭清单验放,之后再定期集中报关。这么一改,申报手续简了,每个月的报关单比以前少了一万多份。”

到了90年代,开放的范围大了,全国首家出口监管仓库、最大的公共保税仓库都在深圳落地,加工贸易进出口值一度占了全国的25%,以前那点外贸“溪流”,慢慢就汇成了“江河”。

来到了新时代,深圳本土产业越来越强,创新本事也大了,不再只搞简单的加工装配,开始往研发、设计这些高附加值的环节走,出了不少自主品牌,在全球电子信息产业供应链里,“深圳节点”的地位越来越稳,保税物流也成了产业链协同的重要纽带,外贸结构悄悄变了大样。

数据显示,一般贸易、保税物流的进出口规模,分别在2015年、2023年超过了加工贸易,2024年更是分别达到2.47万亿元、1.14万亿元,占深圳外贸总值的55.1%、25.5%。高新技术产品出口从1993年的9%增长到2024年的41.2%。

深圳产业要“提质增效”,开放需求从“扩规模”变成“优结构”,深圳海关又主动想办法破局:深入推进智慧海关建设和“智关强国”行动,帮着新业态在自贸区落地生根,充分发挥特殊监管区域制度优势,搞“保税+”改革创新促进产业发展,又创新“关地协同”监管模式,促进高端制造等重点产业发展,助力外贸再往上走。

从加工贸易的“单项冠军”,到现在多元业态“百花齐放”,深圳开放的自主性越来越强。2024年深圳进出口值冲到4.49万亿元,占全国10.2%,出口连续32年居内地城市第一。今年前7个月,深圳累计进出口2.58万亿元,还是内地第一。

45年来,深圳外贸从“涓涓细流”变成“奔腾江河”,成了全球贸易里不容忽视的“中国力量”。

从“区域窗口”到“全球枢纽”

开放要有效率,得依靠口岸这个枢纽。80年代的深圳,罗湖、文锦渡口岸的设施简陋,旅客攥着手写的申报单排队,一排就是好几个小时。当时在罗湖口岸旅检现场工作的关员施卫云记得特别清楚:“1986年那会儿,罗湖口岸一天平均才通关1.5万人次,全靠人查验,忙得制服都能拧出水来。”就这点通关能力,根本满足不了特区跟外面往来的需求。

蛇口海关关员在前海综保区开展监管作业。

以“深圳速度”闻名的特区,怎么能接受这样的局面?1986年,深圳海关率先开展“红绿通道”模式,这是中国海关改革的头一步,让旅检监管跟国际接上了轨;2003年,皇岗口岸的旅检改成24小时通关——成了全国唯一客、货运24小时通关的公路口岸,夜里要过关的人、要运货的车,再也不用等天亮了;2007年深圳湾口岸搞“一地两检”,跨境往来更方便;2018年广深港高铁西九龙站口岸开通,又是全国唯一在香港搞“一地两检”的口岸。

随着深圳往“全球城市”走,开放对口岸枢纽能级的要求更高了。深圳海关推进“海空港畅流计划”,搞关区物流一体化改革,通过“数据流、轨迹流、视频流”实现全程可视化监管;开展“空港智慧物流”改革助力深畅国际货站保障能力提升63%;开通航空货物“空侧直通”“国际中转”这些新模式,让国际转运货物走得更灵活。

现在的深圳,已建起了“海、陆、空、铁、邮”全方位开放的口岸体系,成为“全球大枢纽”。深圳港的国际班轮航线能到100多个国家和地区的300多个港口,集装箱吞吐量在大湾区排第一;TIR跨境公路运输打通了到中亚的通道;宝安机场的国际货运能覆盖5大洲25个国家;中欧班列累计开了859列。

招商局负责口岸事务的经理周伟,说起这事深有感触:“深圳港能这么快长成华南地区数得着的物流枢纽,海关功不可没。今年前7个月,深圳港的外贸集装箱吞吐量1911.46万标箱,比去年同期增长9.56%,创了同期的新高。”

据了解,1985年深圳才85个贸易伙伴,2024年已覆盖250多个国家和地区;1980年海关监管进出境运输工具20多万辆次,2024年超过1129万辆次。

深圳贸易这么活跃,也是一种“幸福的烦恼”。如何在日益扩大的“朋友圈”和日益繁忙的通关背景下,保持高质量的监管效能呢?深圳海关关长郑巨刚提出开展“两平台一中心”重点改革,既要把监管抓严,也要让通关更高效顺畅。

具体怎么做呢?就是以“机器+人”理念和大数据治理方式,构建 ERP智能联网监管平台、非贸业务一体化管理平台和合成管控中心的协同体系。以企业为单元的ERP智能化联网监管平台,通过自动抓取企业数据,将在口岸严防死守的传统模式,转变为产业链条的嵌入式监管,真正实现无事不扰;以人为单元的非贸一体化管理平台,打通邮、快、旅、店全领域数据,将传统非贸领域“大海捞针”式监管转变为精准画像、精准拦截,正常旅客真正实现无感通关;合成管控中心通过整合内外多方数据,开展关联分析和智能预警,实现业务运行全过程管控。

从“区域窗口”到“全球枢纽”,深圳海关用改革的法子,给深圳和世界之间架起了一条“黄金纽带”。

从“摸石过河”到“治理标杆”

开放要往深了走,得靠制度创新。改革开放初期,深圳的市场经济体制还没完善,通关审批流程特别繁琐,企业要跑好几个部门、盖十几个公章,那时候“重防轻放”的监管模式,把开放的活力都给制约住了。

前海海关关员在创维指导ERP数据对接工作。

随着特区从“政策红利驱动”转向“制度创新引领”,深圳海关的监管理念也跟着变:2009年试点“出口分类通关改革”,大力推“单证暂存”模式;2012年在全国率先推行无纸化通关试点——以前报关要填一堆纸质单子,现在不用了,申报效率一下提了90%,企业办事的人都轻松多了;2014年完成全国首票陆路口岸区域通关一体化进出口报关单,把监管资源调得更合理了。

到了新时代,深圳迎来了建设大湾区和先行示范区的大好机会。深圳海关着眼“湾区所向”“深圳所需”尽“海关所能”主动担当。如以重大平台为支点推动规则衔接:落实前海18条支持措施,推出68项自贸试验区监管创新;推出科研设备跨境流动监管办法,助力39亿元的设备落地河套科创区;建立生物医药特殊物品联合监管机制,办事效率提高了70%;用好“保税+ERP”政策,帮助集成电路等高新技术产品更方便内销;在全国率先试点进口冰鲜水产品监管改革,搞“企业白名单+风险监测”模式,把冰鲜水产品的通关时间压缩了90%以上;积极培育AEO企业,现在深圳的AEO企业已有477家。

创维RGB公司关务负责人郭玲霞感慨地说:“创维是AEO企业,享了不少通关便利——货物查验率大大降低,通关速度明显快了,仓储成本也少了,公司供应链效率提了一大截。回想90年代公司刚起步的时候,通关手续复杂,查验又费时间,每次进出口都要花好多人力、物力。这几年海关改革的好政策一个接一个,从人工审核到电子化申报、智能审核,审批时间短了好多,通关流程不断简化。创维将紧紧抓住更多机会,干出更好的成绩,给特区发展多做贡献。”

制度优化让开放活力充分涌流。如今深圳的营商环境在全国排前列,经营主体突破400万户,深圳海关备案的外贸经营主体超过21万家,年均新增超万家。