草原向绿

2025-08-13 06:59:05

6月2日拍摄的呼和浩特城市景色。王劭凯摄(中经视觉)

20世纪30年代的包头百灵庙。这里打响了内蒙古西部地区人民武装抗日反对分裂的第一枪。(资料照片)

抗战期间,多伦百姓卸下家里的门板帮助运送伤员。(资料照片)

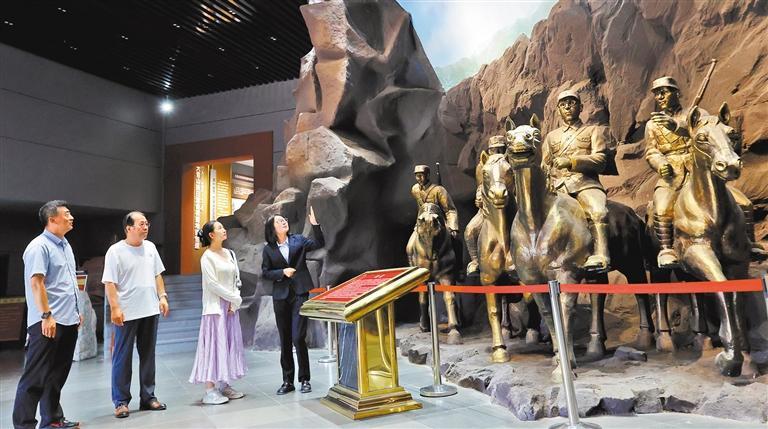

7月16日,呼和浩特市武川县,游客在大青山抗日游击根据地展馆参观。该县依托红色资源,打造红色旅游精品线路。2024年接待游客80.6万人次。经济日报记者 赵 晶摄

位于包头市风电装备制造产业园的明阳叶片生产车间。该市风、光资源富集,已形成完整的风电装备制造产业链(摄于2024年8月)。李 强摄(中经视觉)

锡林郭勒盟锡林浩特市举办第34届草原那达慕大会。那达慕是蒙古族群众的传统节日,历史悠久,如今已成为全民健身和群众娱乐的重要活动(摄于2024年7月14日)。王 正摄(中经视觉)

7月15日,伊利现代智慧健康谷,游客在参观液态奶全球智造标杆基地智能化生产线。2024年,内蒙古牛奶产量776.7万吨,连续7年位居全国之首。经济日报记者 赵 晶摄

黄河水从巴彦淖尔市三盛公黄河水利枢纽流向河套平原,滋养着万千农田。2024年,巴彦淖尔市粮食产量58.7亿斤,小麦、向日葵连年创全区高产纪录(摄于2024年7月)。(巴彦淖尔市委宣传部供图)

乌兰察布市辉腾锡勒风电场,风机和草地相映成景。近年来,当地持续对风电场进行改造升级,草场生态得到改善(摄于2024年8月)。(乌兰察布市委宣传部供图)

乘坐高铁前往内蒙古,车窗外绿野广阔,牛羊点缀其间。抗日战争时期,大青山地区因其连接华北和西北的战略位置,成为日军觊觎之地。在中国共产党的领导下,八路军成立大青山支队,在敌众我寡的极端条件下,开展艰苦卓绝的抗日游击战争,先后有1000多位抗日将士的鲜血洒在了这片土地上,为保卫陕甘宁边区、壮大国际反法西斯力量作出了不可磨灭的贡献。

来到位于呼和浩特市武川县大青山腹地的蜈蚣坝顶,一块刻有红色文字的石碑立在公路旁,碑文用蒙语和汉语写着“蜈蚣坝伏击战革命遗址”。1938年9月,为粉碎日伪军的增兵计划,八路军大青山支队在这里对日军发起伏击战。内蒙古自治区长城保护研究会副会长、文博副研究员武明光说:“战斗只用了20多分钟,全歼日军80余人,那一仗威震大青山南北,极大鼓舞了人们的信心,很多青年踊跃参军,加入抗战队伍。”

岁月荏苒。今日内蒙古,现代产业蓬勃发展。凭借丰富的能源资源和优越的地理位置,内蒙古为全国数字化转型发展提供强大的算力支持。呼和浩特市、乌兰察布市的算力产业异军突起,吸引了众多数据中心“安家落户”。中国云谷和林格尔新区已集聚运营商、金融机构、头部企业等建立的46家数据中心,总算力规模达10.1万P,为承接全国算力需求奠定坚实基础。乳业领域,作为中国的“奶罐”,内蒙古牛奶产量居全国第一。伊利、蒙牛等乳业巨头不断发展壮大,从牧草种植、奶牛养殖到奶制品加工,形成完整且先进的产业链,产品畅销国内外。

不止于此,光伏产业在广袤草原与荒漠间铺开蓝色矩阵,清洁能源装机容量节节攀升;文旅产业深挖草原风情与红色记忆,让八方游客沉浸式感受北疆魅力;沙产业则在治沙护沙中蹚出绿色路径,特色产业链让荒漠蜕变为“金沙滩”。

大青山、敕勒川,风景如画卷铺展。“乳都”的奶香、“算力”的脉动……正与红色基因相融,酝酿着未来更为壮阔的新华章。(本文来源:经济日报 作者:张 烁)